Annäherung an die lokale Änderungsrate

Mit diesem interaktiven Arbeitsblatt kannst du erarbeiten, wie man mit Hilfe des Differenzenqoutienten die Steigung eines Funktionsgraphen an einer Stelle a bestimmt. Arbeitet am besten zu zweit. Eine Person öffnet das Koordinatensystem im Vollbildmodus, die zweite Person scrollt durch die Aufgaben.

Die mittlere Änderungsrate

1. Lege die Stelle a=1, an der die Steigung des Graphen bestimmt werden soll, durch Verschieben des Punktes A fest.

2. Da nicht klar ist, wie man die Steigung an einer einzelnen Stelle bestimmen soll, versuchen wir, dieses Problem zurückzuführen auf die Bestimmung einer durchschnittlichen Steigung in einem Intervall. (Das können wir schon.) Die eine Intervallgrenze ist das eben eingestellte a, an welcher sich der Punkt A befindet. Die andere Grenze b kann mit Hilfe des Punktes B festgelegt werden. Jetzt haben wir ein Intervall [a; b], gekennzeichnet durch die blauen gestrichelten Linien. Wählen wir für b zunächst 4.

3. Nun legen wir eine Gerade durch A und B (eine sogenannte Sekante), deren Steigung wir mit den grünen Linien (Steigungsdreieck) leicht bestimmen können. Aktiviere das Kontrollkästchen "Sekante einblenden"!

Die so berechnete Steigung ist die durchschnittliche Steigung des Funktionsgraphen auf dem Intervall [a; b]. Der Bruch Δy / Δx, mit dem sie berechnet wird, heißt übrigens Differenzenquotient.

4. Das GeoGebra-Applet hat zwar den Vorteil, dass uns schon alle relevanten Werte angezeigt werden, jedoch sind diese nicht exakt. Sie lassen sich aber auch mit der Funktionsgleichung berechnen! Notiere die vollständige Gleichung für den Differenzenquotienten für das Intervall [1;4] und berechne damit die mittlere Änderungsrate der Funktion in diesem Intervall.

Von der mittleren zur lokalen Änderungsrate

5. Wenn du nun den Punkt B immer näher an A heranbewegst (damit also das Intervall immer schmaler machst), so erhältst du immer bessere Näherungswerte für die Steigung an der Stelle a selbst. Du siehst, wie sich die Sekante immer besser an die Tangente annähert, welche du über das entsprechende Kontrollkästchen einblenden kannst. Eine Tangente an der Stelle x einer Funktion ist übrigens eine Gerade, die den Graphen der Funktion an dem entsprechenden Punkt berührt und an diesem Punkt dieselbe Steigung hat wie die Funktion. Er berührt die Funktion jedoch nur und schneidet sie nicht.

6. Schau dir nun nochmal das Steigungsdreieck an. Je näher die beiden Punkte A und B aneinander liegen, desto kleiner wird es. Was passiert mit dem Differenzenquotienten Δy / Δx , wenn du mit A genau auf B fährst? Kann man dann überhaupt noch einen Wert ausrechnen?

7. Halten wir fest: Bei einer Annäherung von b gegen a nähert sich die Sekante einer Tangente an. Die Steigung dieser Tangente ist die Steigung der Kurve an der Stelle a. Das heißt, wir erhalten die Steigung des Funktionsgraphen an der Stelle a zunächst nicht als direkt berechenbaren Wert sondern lediglich als Grenzwert einer Folge von Sekantensteigungen. Die nächste Aufgabe wird nun sein, dieses anschauliche Verfahren auch rechnerisch in den Griff zu bekommen.

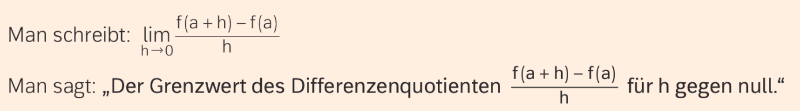

8. Für die lokale Steigung an der Stelle a findet man folgenden Ausdruck. Versuche, ihn mithilfe einer Skizze zu veranschaulichen und zu erläutern.

Tipp: Wir schreiben die Stelle b hierfür als b = a + h. Dabei ist h die Breite unseres Steigungsdreiecks (also Δx).